ポストを開けたら、知らない名前の郵便が入っていた——そんな経験、ありませんか?

「住所は合ってるのに、名前が違う…」「開けていいの?」「どうすればいいの?」と、不安や疑問が浮かぶのも当然です。

実はこの“誤配郵便”は、誰の身にも起こりうる身近なトラブル。前の住人の転居届の出し忘れや、配達ミス、住所の書き間違いなど、理由はさまざまです。けれど、正しい対処法を知っていれば、焦ることなくスムーズに解決できます。

この記事では、「名前が違う郵便が届いたときの正しい対応」を初心者にもわかりやすく解説します。誤配が起きる原因から、ポスト返送や郵便局への相談方法、繰り返し届く場合の対処、そして私自身の体験談までやさしく紹介。読むだけで「次に届いてももう大丈夫」と思える内容にまとめました。

まず落ち着いて確認!「名前が違う郵便」が届いたときにすべきこと

突然、自宅のポストに“知らない名前”の郵便が入っていると、「これってどうすればいいの?」と焦ってしまいますよね。ですが、まずは慌てず冷静に確認することが大切です。

慌てず確認!やってはいけないNG対応3つ

- 勝手に開封すること:他人宛の郵便を開けるのは法律で禁止されています。

- 破棄してしまうこと:誤配でも郵便物を捨てると、後々トラブルになる場合があります。

- 放置すること:再配達や誤配の修正が遅れてしまい、迷惑が広がることも。

どんな郵便かによって対処が変わる

普通郵便か、書留・速達・宅配便などによっても対応が違います。それぞれの郵便には扱い方や手続きの流れが異なり、たとえば普通郵便ならポスト投函で返送できますが、書留や速達は窓口での手続きが必要になります。

宅配便やメール便の場合は配送会社に連絡するのが基本です。まずは封筒やラベルを見て、どの種類の郵送物かを確認し、封筒の右上や左下にある表記(例:特定記録・簡易書留など)をチェックしておきましょう。

状況別に見る「名前違い郵便」パターン

前の住人宛の郵便が届いた

引っ越し直後などによくあるケースです。特にマンションやアパートなどの集合住宅では、前の入居者宛ての郵便がしばらく届き続けることも珍しくありません。前の住人が転居届を出していないことが原因の場合が多く、郵便局で処理してもらうのが一番確実です。

また、郵便局に持ち込む際には「この方はもう住んでいません」と伝えるとスムーズに対応してもらえます。場合によっては、配達員に直接伝えておくと今後の誤配防止にもつながります。

完全に知らない人の名前が書かれている

住所の入力ミスや配達員の勘違いによる誤配の可能性が高いです。たとえば、番地や部屋番号の数字を一つ書き間違えたり、似たような名前の人が近くに住んでいる場合などは、よくあるパターンです。また、手書きの住所や印字がかすれていると、配達時に判読ミスが起こることもあります。

このような場合は、無理に自分で処理しようとせず、ポスト投函で返送するか、郵便局の窓口に持って行って事情を伝えるのが安全です。窓口では誤配の原因を確認してくれることもあり、今後のトラブル防止につながります。

同姓同名・名前の漢字違いのケース

同じ苗字や似た名前の人が近くに住んでいると、誤って入れられることがあります。特に漢字が一文字違うだけだったり、旧字体・新字体の違いなどで誤配されることもあります。また、親族や親戚が同じ地域に住んでいる場合にも、配達員が混同してしまうことがあるため注意が必要です。

宛名と住所をしっかり確認し、誤配なら返送します。加えて、封筒に書かれている差出人を確認し、もし心当たりのある内容(同姓の親戚など)であれば、郵便局に相談してから返送するのが安心です。

宛名は違うけど同じ苗字の人宛てだった

集合住宅などではありがちなケースです。特にポストに苗字だけを貼っている場合や、名字が一般的なものであると混同されやすくなります。念のため宛名の下の名前を確認し、違う場合は誤配と判断しましょう。もし何度も同じ名前の郵便が届くようなら、ポストに「◯◯(フルネーム)以外の郵便は誤配です」と小さく記載しておくのも効果的です。

なぜこうなる?誤配が起こる主な原因

配達員の勘違いや入力ミス

手作業のため、似た番地や部屋番号の取り違えが起こることがあります。特に、集合住宅では部屋番号の順番が分かりにくい場合や、表札が見えづらい場合に誤配が生じやすくなります。また、配達ルートが複雑な地域では、一文字違いや似た地名で混乱するケースもあります。こうした人為的なミスは完全には防げませんが、表札やポストの表示を明確にしておくことで軽減できます。

前住人の転居届が出されていない

引っ越し後、転居届が未提出のままだと、旧住所に郵便が届いてしまいます。特に企業や役所からの重要な書類は古い住所に自動的に送られてしまうこともあり、誤配の原因になります。前住人が転居届を出していない場合は、郵便局側で「宛先不明」として処理してもらうことで改善が期待できます。受け取った側は無理に保管せず、郵便局に返送して事情を説明すると安心です。

住所の書き方ミス

差出人側が番地や部屋番号を間違えて記載するケースもあります。特に、番地の一部抜けや部屋番号の記載漏れは非常に多いミスです。数字の打ち間違い、マンション名の省略、あるいは旧住所のまま送ってしまうなど、ほんの小さな誤記が誤配につながります。最近ではネット通販などで自動入力フォームに頼るケースも増え、以前登録した住所が残ったまま送信されてしまうこともあります。住所を入力する際には、郵便番号と建物名・部屋番号を必ず見直すことが大切です。

集合住宅でのポスト名表示不足

表札や名前がないと、配達員が判断しづらく誤配が起きやすくなります。特に、ポストに名字だけしか書かれていない場合や、テープが剥がれて読めなくなっていると誤配が頻発します。また、新築物件やリフォーム直後などで表札がまだ設置されていない期間は、配達員が宛先を確認しづらくなるため注意が必要です。もし名字のみを貼る場合は、読みやすい字体で書き、できればフルネームを添えるとより確実です。

届いた郵便のチェックポイント

宛名と住所をダブルチェック

宛名の名前・住所・郵便番号を見比べましょう。住所が完全に自分のものであれば、誤配の可能性が高いです。ただし、郵便番号が一致していても部屋番号や建物名が少し違うだけで別人宛になることもあるため、細かい部分まで確認が必要です。

宛名が似ている場合は、姓と名の漢字や順序にも注目してみましょう。また、封筒に書かれた差出人名や企業名、発送元の住所からもヒントが得られることがあります。特に公共料金や通販関連の郵便は誤配が発生しやすいため、丁寧にチェックしておくと安心です。

差出人もチェック

知っている会社やサービスなら、前住人のものかも判断しやすいです。差出人の住所や電話番号が記載されている場合は、その情報を参考に郵便局に相談することもできます。もし差出人が明記されていない場合でも、封筒のデザインや印字のスタイルから企業を推測できることもあり、返送時に「前の住人宛かもしれません」と一言添えると、より丁寧な対応になります。

「郵便物ではありません」表示の広告チラシとの違い

チラシやDMには「郵便物ではありません」と明記されていることが多く、誤配とは別扱いです。これらは正式な郵便物ではなく、企業や店舗が宣伝目的で投函する広告物のため、郵便局を通さずに配布されています。封筒やハガキの左下あたりに小さく「郵便物ではありません」と書かれていることが多く、料金表示(切手マークや料金受取人払いなど)がないのも特徴です。

万が一、間違って他人のチラシを受け取っても、誤配ではないため返送する必要はありません。ただし、過剰な投函や迷惑な配布が続く場合は、ポストに「チラシお断り」と貼り出すことで防げます。

間違えて開封してしまったときの対応

すぐに封を閉じ、郵便局に「誤って開けてしまいました」と伝えれば問題ありません。さらに、開けた部分をテープで軽く留めておくと、局員が処理しやすくなります。誤って開封したことを正直に伝えれば罰則などはなく、きちんとした対応を取ることで誠実な印象を与えられます。

正しい返送・処理の方法

ポスト投函で返送する手順

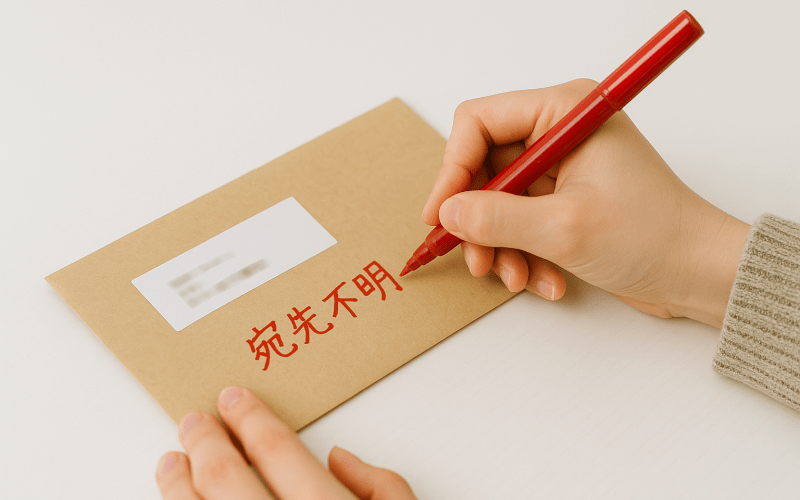

- 封筒に赤ペンで「宛先不明」または「受取人不在」と記入します。できれば宛名部分の近くに書くと分かりやすいです。メモ用紙を貼るよりも、直接封筒に記載した方が郵便局での処理がスムーズになります。

- ポストにそのまま投函すればOKです。差出人や自分の情報を書く必要はありません。心配な場合は、封筒の余白に「この住所にはおりません」など軽く補足しても問題ありません。

- もし複数通届いている場合は、一度にまとめて投函しても大丈夫です。ポストに入りきらない量の場合は、近くの郵便局窓口に持ち込むと確実です。

郵便局窓口での返却・相談の流れ

持ち込む際は「住所は合っているが宛名が違う」と伝えれば、局員が処理してくれます。さらに、封筒を見せながら説明すると状況が伝わりやすく、担当者がスムーズに判断してくれます。窓口では返送処理のほか、今後同じ誤配が起きないように配達ルートへ注意喚起を行ってくれることもあります。待ち時間が短い時間帯を選んで行くと、よりスムーズに手続きができます。

書留・速達など重要郵便のときの対応方法

この場合は必ず窓口で返却してください。受領印や記録が必要なため、ポスト投函では処理できません。窓口では本人確認を求められることもありますが、「誤配でした」と伝えれば問題ありません。書留の場合、専用の返却処理を行ってくれるため、安全かつ確実です。返却後には受付印の入った控えをもらえる場合もあります。

配達員が再び来たときの伝え方

「この住所でこの方は住んでいません」と伝えるだけで大丈夫です。丁寧な言い方でOKです。可能であれば「何度か届いているので、今後はご注意ください」と一言添えると効果的です。配達員も確認を徹底してくれるため、再発防止につながります。

郵便以外(宅配・メール便)の誤配対応

配送会社ごとの連絡先まとめ

宅配便は郵便と違い、配送会社ごとに対応が異なります。

- ヤマト運輸:0120-01-9625

- 佐川急便:0120-18-9595

- 日本郵便(ゆうパック):0570-046-111

- Amazon:注文履歴から誤配報告可能

電話での説明のコツ

「住所は合っていますが、宛名の方はこの家に住んでいません」と伝えるとスムーズです。さらに、荷物の伝票番号や送り主の名前を伝えると、業者側でも迅速に照合して対応してくれます。時間帯によっては混み合うこともあるため、できるだけ午前中や夕方前など比較的つながりやすい時間に連絡するとスムーズです。また、メモを取りながらやり取りすると、後で状況を整理しやすく安心です。

誤配された荷物を受け取ってしまった場合

開封前ならそのまま返却できます。開けてしまった場合も、配送業者に正直に伝えましょう。特に、誤って受け取ったまま放置するとトラブルになる可能性があるため、できるだけ早めに連絡することが大切です。業者によってはドライバーが再訪して回収してくれる場合もありますし、最寄りの営業所に持ち込む方法もあります。誠実に対応すれば問題になることはなく、スムーズに解決できます。

繰り返すときはどうすればいい?相談先と対策

郵便局に正式に相談する手順

窓口で「この住所に住んでいない方宛の郵便が何度も届く」と伝えると、担当者が記録を残し、配達員に共有してくれます。さらに、状況を詳しく説明することで、誤配の原因を特定し、配達ルートの修正や配達員間での情報共有を行ってくれることもあります。

場合によっては、誤配記録を残してくれるため、次回以降の対応がより確実になります。郵便局によっては電話での相談も可能なので、窓口まで行けないときは地域の郵便局に電話して相談してみるのもおすすめです。

配達員への注意喚起の伝え方

顔を合わせたときに「この名前の方はもう住んでいないようです」と伝えるだけで十分です。できれば、柔らかい口調で「この方、前の住人さんだと思います」と付け加えるとより伝わりやすく、配達員も丁寧に確認してくれることが多いです。何度か続く場合には、「以前も届いていたので、再度確認をお願いします」と伝えることで、より確実に配達ルートに反映されます。

管理会社や大家さんへも報告を

集合住宅の場合、同じような誤配が他の部屋でも起きていることがあります。共有しておくと安心です。特に管理会社が郵便ポストや表札の設置を管理している場合、全住人に注意喚起を出してもらえるケースもあります。管理人常駐タイプの建物なら、直接相談して配達員への伝達をお願いするのも有効です。

誤配を防ぐための予防策

表札・ポストにフルネームを明示する

表札がない、または名字だけだと誤配されやすくなります。できればフルネームで表示を。特に集合住宅や新築の建物では、名字だけでは同姓の住人と混同されることがあります。読みやすい字体で、天候にも強い素材を使っておくと長持ちし、配達員にも見やすくなります。夜間でも見やすい位置に貼るのもおすすめです。

引っ越し時の転居届を忘れずに出す

前住所への郵便が届かないようにするための基本的な対策です。引っ越しの1〜2週間前には郵便局の窓口またはインターネットから転居届を提出しておくと、引っ越し後も1年間は新住所に転送されます。手続きは無料で、家族全員分をまとめて出すことも可能です。うっかり提出を忘れてしまうと、前の住所に重要な書類が届いてしまうことがあるため注意しましょう。

ポスト番号・ネームプレートをわかりやすくするコツ

マンションやアパートでは、番号と名前がセットで見えるようにしておくと確実です。特に複数棟がある大型物件では、建物名や階数も含めて表示するとより誤配が減ります。ネームプレートが汚れていたり剥がれかけている場合は、定期的に交換や清掃を行うのも効果的です。また、家族構成が変わった際には名前表示を更新し、常に最新の状態を保つことがポイントです。

トラブル時のQ&A

Q1:名前が違う郵便を捨ててもいい?

いいえ。破棄はNGです。「宛先不明」と記入して返送しましょう。

郵便物は法律上、他人の財産として扱われるため、勝手に破棄することはトラブルの原因になります。もしどうしても不安な場合は、郵便局に持ち込んで「誤配のようなので返送したい」と伝えると確実です。封筒に“宛先不明”と書く際は、赤ペンでわかりやすく書き、宛名部分の近くに記載するのがポイントです。

Q2:開けてしまったときは?

すぐに封を閉じて郵便局に持ち込めば問題ありません。誤開封を正直に伝えればOKです。

法律上も「誤って開けてしまった」ときは故意でなければ処罰対象にはなりません。開けた部分を軽くテープで留めておくと、局員が中身を確認しやすくスムーズに処理してくれます。誤配を防ぐために、差出人に連絡が必要な場合もあるので、局員にその旨を相談しておくと安心です。

【体験談】私の家にも「名前違い郵便」が届いたときの話

私の家にも、以前知らない名前の郵便が届いたことがありました。最初は「もしかして知り合いの誤送?」と戸惑いましたが、封筒をよく確認すると全く知らない人宛。慌てずに郵便局へ持ち込むと、すぐに「これは誤配ですね」と処理してもらえ、「こういったケースは意外と多いんですよ」と丁寧に対応してくれました。局員の方が笑顔で説明してくれたことで、不安もすぐに解消されました。

その後、ポストに名前をフルネームで貼り直したところ、誤配は一切なくなりました。さらに、表札の位置も少し調整し、夜でも見やすいように明るい場所に設置したところ、配達員さんにも「助かります」と言ってもらえました。小さな工夫でも、防げるトラブルは多いんだなと実感しました。ちょっとした配慮でお互いに気持ちよく過ごせることを学んだ出来事です。

まとめ|冷静に確認・返送してトラブルを防ごう

名前が違う郵便が届くと戸惑いますが、慌てず落ち着いて対応すれば大丈夫です。まずは宛名や住所を確認し、前の住人宛か、単なる誤配かを判断することが第一歩です。大切なのは、開けずに・捨てずに・郵便局へ返すこと。これを守るだけで、ほとんどのトラブルは未然に防げます。繰り返し起こる場合は、配達ルートの見直しを依頼するなど、きちんと相談すれば改善されます。特に集合住宅では、表札やポスト表示を工夫することで誤配がぐっと減ることもあります。

ちょっとした手間でトラブルを未然に防げるので、安心して生活できる環境づくりを意識してみましょう。さらに、家族や同居人と「誤配が来たときの対応ルール」を共有しておくと、誰が受け取っても正しく処理できて安心です。日頃からこうした意識を持つことで、地域全体でスムーズな郵便の受け渡しが実現できます。