電子レンジで料理や温めをするときに「何ワットなのかわからない」「本体にワット数が書かれていない」と困った経験はありませんか?実は、これは故障ではなく、多くの家庭で起こりやすい“あるある”なんです。

この記事では、そんなときに慌てず対応できるよう、ワット数を確認する方法・出力を推定する目安・調理時間の調整テクニックをやさしく解説します。さらに、古い電子レンジでも上手に使いこなすコツや、これから買い替える際のチェックポイントも紹介。

読後には「もうワット数が書いてなくても大丈夫」と思える実践的な内容です。初心者の方や家電に詳しくない方でもわかりやすいようにまとめていますので、ぜひ最後まで読んで、毎日の温め時間をもっと快適にしていきましょう。

電子レンジに「ワット数が書いてない」理由とは?

電子レンジを使っていて、「何ワットなのかわからない」「本体に書いていない」と戸惑った経験はありませんか?

実はこれは、ほとんどのご家庭で起こりやすい“よくあること”なんです。

多くの方が「ワット数=加熱の強さ」と考えていますが、実際には電子レンジの仕組みやメーカーごとの表記ルールによって、その表示が省略されていたり、わかりにくくなっている場合があります。

ワット数とは?基本の考え方とイメージしやすい例え

「ワット(W)」とは、電子レンジがどれくらいの力で食材を温めるかを示す単位です。たとえば、500Wは“やさしい温め”、600Wは“普段使いにちょうどいい強さ”、700W以上は“短時間でしっかり加熱”といったイメージを持つとわかりやすいでしょう。

ワット数が高いほどパワフルで加熱時間は短くなりますが、その分、加熱ムラや焦げに注意が必要です。逆にワット数が低いと時間はかかりますが、じっくり温まるため仕上がりがやさしくなります。

「消費電力」と「高周波出力」は別物!

電子レンジのラベルを見ると、「消費電力1200W」や「出力600W」など、複数の数字が並んでいることがあります。実はこの2つは意味が違います。

- 消費電力:電源からどれだけの電力を使うか

- 高周波出力:実際に食品を温めるパワー(マイクロ波の力)

つまり、「消費電力1200W」だからといって、必ずしも“1200Wの強さで加熱している”わけではありません。実際の加熱出力は半分程度(600Wほど)のことが多いのです。

メーカーやモデルごとに違う表記方法

パナソニック、シャープ、日立、東芝など、各メーカーによって表示の仕方や考え方に違いがあります。特に最近増えているインバーター式電子レンジでは、加熱出力を細かく自動調整するため、あえて「ワット数」を前面に出さない機種もあります。

そのため、「ワット数が書いてない=壊れている」ではなく、「自動制御タイプだから表示がない」というケースも多いのです。

ワット数を確認できる3つのチェックポイント

- 本体の側面や背面の銘板シール:ここに型番や消費電力が書かれていることが多いです。

- 取扱説明書:仕様欄に「高周波出力」または「レンジ出力」と記載されています。

- メーカー公式サイト:型番検索をすれば、仕様一覧で確認できます。

もしラベルが消えていたり説明書がなくても、型番(例:NE-T15Aなど)を調べることで、メーカー公式サイトから情報を得ることができます。

表示が消えてしまった場合の簡単な対処法

長く使っているレンジだと、ラベルが擦れて見えなくなっていたり、シール自体が剥がれてしまうこともあります。そんなときは、「消費電力」から出力を推測するか、または後ほど紹介する“水を使った簡易テスト”で確認する方法がおすすめです。

古いレンジや中古品でも、少し工夫すれば十分使いこなせますので、焦らず一つずつ確認していきましょう。

電子レンジのワット数を推定する3つの方法

「ワット数が書いていないけど、だいたいの強さを知りたい!」というときは、次の3つの方法でおおよその出力を把握できます。

1. 銘板やラベルの「消費電力」から推定する

電子レンジの裏や側面にある銘板には、消費電力が記載されています。そこからおおよその出力を次のように推測できます。

| 消費電力(W) | 目安となる出力(W) |

|---|---|

| 約1000〜1200W | 約500〜600W |

| 約1300〜1500W | 約700W |

| 約1600〜1800W | 約900W |

| 約1900W以上 | 約1000W |

これはあくまで目安ですが、家庭用レンジで多い500W〜700Wの範囲を判断するには十分です。

2. インバーター式かトランス式かで違いを見分ける

- インバーター式:出力を細かく調整できるため、食材の中央までムラなく温めやすいタイプ。最近の主流です。

- トランス式:古いモデルに多く、一定の出力でON/OFFを繰り返す仕組み。多少ムラはありますが、安定した温めができます。

同じ「600W」でも、インバーター式のほうが早く温まる傾向があります。これは、無駄な電力を抑えつつ効率的に加熱できるからです。

3. 水を使った簡単な“体感テスト”で確認

家にあるもので簡単にワット数を推定する方法があります。以下の手順で試してみましょう。

- コップ1杯(約200ml)の水を耐熱グラスに入れます。

- 2分間加熱して沸騰すれば、出力はおよそ600W。

- 3分以上かかる場合は500W前後。

- 1分半ほどで沸騰するなら700W以上と考えられます。

この方法なら、数字が書いていなくても「自分のレンジの強さ」を感覚でつかめます。

メーカー別に見る出力の傾向

| メーカー | 特徴 |

|---|---|

| パナソニック | インバーター式が多く、自動制御タイプが主流 |

| シャープ | トランス式中心で出力表示が明確 |

| 日立・東芝 | 両タイプあり、600Wが標準設定のモデルが多い |

「うちのレンジ、どのくらいの強さなんだろう?」と思ったら、まずはメーカーと型番をチェックしてみると良いですね。

ワット数が不明でも安心!調理時間を調整するコツ

「うちの電子レンジ、結局何ワットなんだろう…」と不安に感じても大丈夫。ワット数がはっきりわからなくても、加熱時間を少し工夫するだけで、しっかりおいしく温められます。

まず大切なのは、“ワット数が高ければ短時間、低ければ長時間”というシンプルな考え方です。この基本を覚えておくと、レシピの通りにいかないときも落ち着いて対応できます。

出力の違いを上手に補う計算式

レシピに書かれたワット数と自宅のレンジのワット数が違う場合は、次の式で簡単に計算できます。

(基準ワット数 ÷ 実際のワット数) × レシピ時間 = 調整後の加熱時間

たとえば「500W・3分」のレシピを600Wのレンジで作るなら、(500 ÷ 600) × 3分 ≒ 2分30秒が目安です。逆に600Wレシピを500Wで作るなら、約1.2倍の時間に伸ばしてあげるとちょうど良くなります。

このように、ほんの少しの調整で焦げや温めムラを防げるんです。

温めムラを防ぐ小さなコツ

電子レンジは中心よりも外側の方が温まりやすい構造になっています。そのため、加熱中に一度止めて全体を混ぜる・裏返すだけでも、仕上がりが格段に変わります。

また、食材の端が焦げやすいときはラップをふんわりかけ、蒸気を逃がすようにしましょう。冷凍食品やお弁当のように“中は冷たいのに外は熱い”というときも、途中で一度取り出して混ぜるのがポイントです。

よくあるトラブルと解決法

- 端が冷たいまま → ラップを軽くかけて再加熱。

- 中心が冷たい → 一度取り出して混ぜてから10〜20秒ずつ追加加熱。

- 焦げ・乾燥 → 加熱時間を短くして、少量の水分を足すとしっとり仕上がります。

このように、ちょっとした工夫で加熱ムラはぐっと減らせます。

加熱ムラを防ぐ3つのテクニック

- 食材は中心ではなく端に置く(ターンテーブル式なら特に有効)

- 同じ大きさにそろえて並べる

- 平皿+ふんわりラップで乾燥を防ぐ

この3つを意識するだけで、仕上がりがふっくら均一になります。

時間換算表を活用しよう

| 元のレシピ | 自分のレンジ | 加熱時間の目安 |

|---|---|---|

| 500W → 600W | 約0.8倍に短縮 | 3分 → 約2分30秒 |

| 600W → 500W | 約1.2倍に延長 | 3分 → 約3分30秒 |

| 700W → 500W | 約1.4倍に延長 | 3分 → 約4分10秒 |

最近はスマホで使える「電子レンジ時間換算アプリ」もあります。自動で換算してくれるので、料理中でも簡単に確認できます。

電子レンジをより効率的に使うための裏技

電子レンジのパワーが少し弱くても、ちょっとした工夫で“まるで新品のような仕上がり”を目指せます。

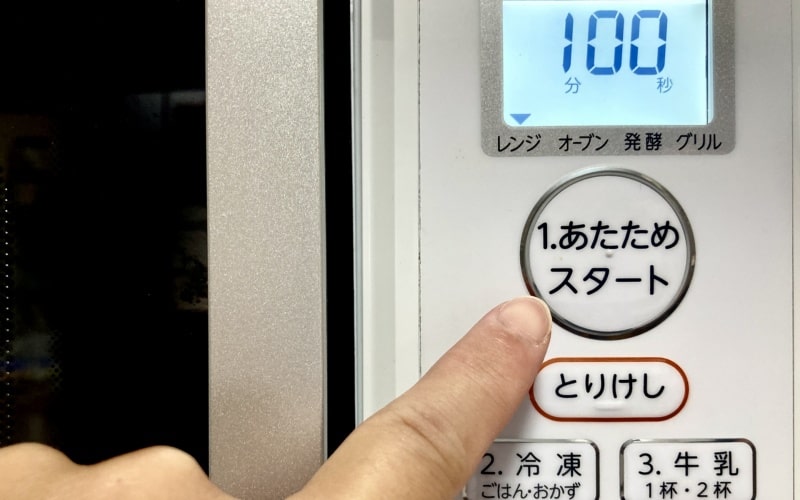

自動メニューを上手に活用

最近のレンジは、センサーで温度や蒸気を感知して自動で加熱時間を調整する「自動メニュー」機能が充実しています。ワット数が不明でも、ボタンひとつでちょうどよく温めてくれるのでとても便利です。

特にインバーター式なら、食材の状態を見ながらパワーを調整してくれるため、解凍や温めムラの失敗が減ります。

加熱途中の「混ぜる」タイミング

加熱中、表面が温まってきた頃(中心がまだ冷たい状態)で一度取り出し、全体を混ぜてみましょう。ムラなく仕上がるだけでなく、食感や香りもよりおいしく感じられます。

古いレンジでもおいしく仕上げるコツ

- 耐熱ガラスや陶器製の容器を使うと熱が均一に伝わりやすい

- ラップや蓋で乾燥を防ぐ

- 加熱後に1〜2分蒸らすと、余熱で全体がしっとり温まる

古いレンジでもこの3つを意識するだけで、出来上がりがぐっと違ってきます。

ふっくら仕上がる容器選びのポイント

プラスチック製の容器を使うときは、必ず「耐熱マーク」のあるものを選びましょう。ガラスや陶器の容器は熱の伝わりがやさしく、食材の水分を保ちながらふっくら温めることができます。

節電にもなる!効率よく温める工夫

- 1度にまとめて温めすぎない(1品ずつの方が早く省エネ)

- 水分を軽く切ってから加熱(加熱効率がアップ)

- 短めに設定し、様子を見ながら追加加熱するのが安全

これらを意識すれば、電気代の節約にもつながりますし、毎日の温めがもっとスマートになります。

よくある疑問Q&A(初心者が悩みやすいポイント)

電子レンジのワット数や時間調整に関しては、実際に使ってみると「これってどうすればいいの?」と感じる場面が多いもの。ここでは、特に初心者さんからよく寄せられる質問をまとめて、やさしく解説していきます。

Q1. 500Wレシピを600Wで作るときはどうする?

答えはシンプル。時間を約0.8倍に短縮するだけでOKです。

例えば「500Wで3分」と書かれていたら、600Wでは約2分30秒が目安になります。加熱しすぎを防ぐために、最初は少し短めに設定し、様子を見ながら10秒ずつ追加すると失敗しにくいですよ。

特に卵料理やチーズ系のレシピは焦げやすいので、途中で一度止めて混ぜたり、ラップをふんわりかけて蒸気を逃がすときれいに仕上がります。

Q2. 「強・弱」しか表示がないレンジは何ワット?

古いタイプやシンプルな電子レンジでは、「強」「弱」としか書かれていない場合があります。一般的には、

- 「強」=約600W前後

- 「弱」=約500W前後

と考えられます。ただしメーカーや機種によって誤差があるため、正確に知りたいときは水を使った体感テスト(コップ1杯の水を加熱して沸騰時間を確認)を行うと確実です。

「強」で2分以内に沸騰すれば600W前後、「弱」で3分ほどなら500Wと判断して問題ありません。

Q3. 700Wの設定がないときの調整方法は?

レシピが「700Wで2分」と書かれていて、自宅のレンジが600Wしかない場合は、約1.2倍の時間(=約2分20秒)に延ばして加熱しましょう。逆に700Wレシピを500Wで作るなら、約1.4倍の時間に設定するのが目安です。

また、途中で温まり具合を確認し、必要に応じて10秒ずつ追加すると、ムラなく仕上がります。最初から長めに設定するより、少しずつ調整する方が焦げやすい食材でも安心です。

Q4. オーブン機能とレンジ機能のワット数は同じ?

いいえ、全く別物です。

- オーブン:ヒーターの熱で外側から加熱する(温度設定:180℃など)

- レンジ:マイクロ波で内側から温める(出力設定:500Wなど)

そのため、レシピに「180℃で10分」と書かれている場合はオーブン機能、「600Wで3分」はレンジ機能と使い分けましょう。混同してしまうと、焦げたり生焼けになったりする原因になります。

オーブン機能付きレンジの場合は、操作ボタンで「レンジ」「オーブン」をきちんと切り替えるのを忘れずに。

これから電子レンジを選ぶときに注目すべきポイント

「そろそろ買い替えようかな」と思っている方に向けて、電子レンジ選びで失敗しないためのポイントを紹介します。ワット数だけでなく、使い方やライフスタイルに合った機能をチェックするのが大切です。

出力切替の段階数と自動センサーの有無

出力切替が「3段階以上」あるモデルは、レシピや食材に合わせて細かく調整できるので便利です。たとえば、解凍には300W、飲み物の温めには500W、おかずの加熱には600Wと使い分けられます。

また、自動センサー付きのモデルなら、食材の温度や湿度を感知して最適な加熱時間を自動で調整してくれるため、加熱しすぎやムラの心配が減ります。料理初心者さんには特におすすめです。

インバーター式とトランス式の違い

- インバーター式:出力を細かくコントロールでき、ムラが少なく仕上がる。最新機種の多くがこのタイプ。

- トランス式:構造がシンプルで丈夫。価格も比較的お手頃で、温め中心の使い方なら十分です。

ただし、インバーター式は構造が複雑なため、修理費がやや高くなることがあります。使用頻度や用途を考えて選ぶと失敗しません。

用途別おすすめワット数

| 用途 | おすすめ出力 | 理由 |

|---|---|---|

| 一人暮らし | 約600W | コンパクトで扱いやすく、飲み物・お弁当に最適 |

| ファミリー(2〜4人) | 700〜900W | 大皿料理や複数同時温めもスムーズ |

| 調理メイン | 1000W以上 | 料理や下ごしらえが時短できる |

家庭の人数や料理スタイルによって、最適なワット数は変わります。「温めメイン派」ならシンプルモデル、「調理メイン派」なら多機能タイプを選ぶと快適に使えます。

自分に合った電子レンジの選び方

- 温めメイン派:操作が簡単で、省エネ重視のモデルがおすすめ。

- 調理メイン派:グリルやスチーム、オーブン機能付きで幅広い料理に対応できるタイプが便利。

使い方や好みに合わせて選ぶことで、毎日の料理がぐっと楽しく、効率的になります。

まとめ|ワット数がわからなくても「調整」と「工夫」でしっかり使える

電子レンジのワット数が書いていなくても、出力の推定と時間の調整を上手に行えば、十分に使いこなせます。銘板や説明書を確認したり、水を使ったテストで目安をつかんだりすることで、ほとんどの料理に対応できます。

また、容器の選び方やラップの使い方を少し工夫するだけで、古いレンジでも驚くほどきれいに温められます。

「ワット数が書いていない」と焦る必要はありません。あなたのレンジの特徴を理解し、ちょっとした調整を重ねることで、毎日の食卓がもっと楽しく、おいしくなるはずです。

今日からあなたの電子レンジも、もっと頼もしいキッチンの味方になりますよ。