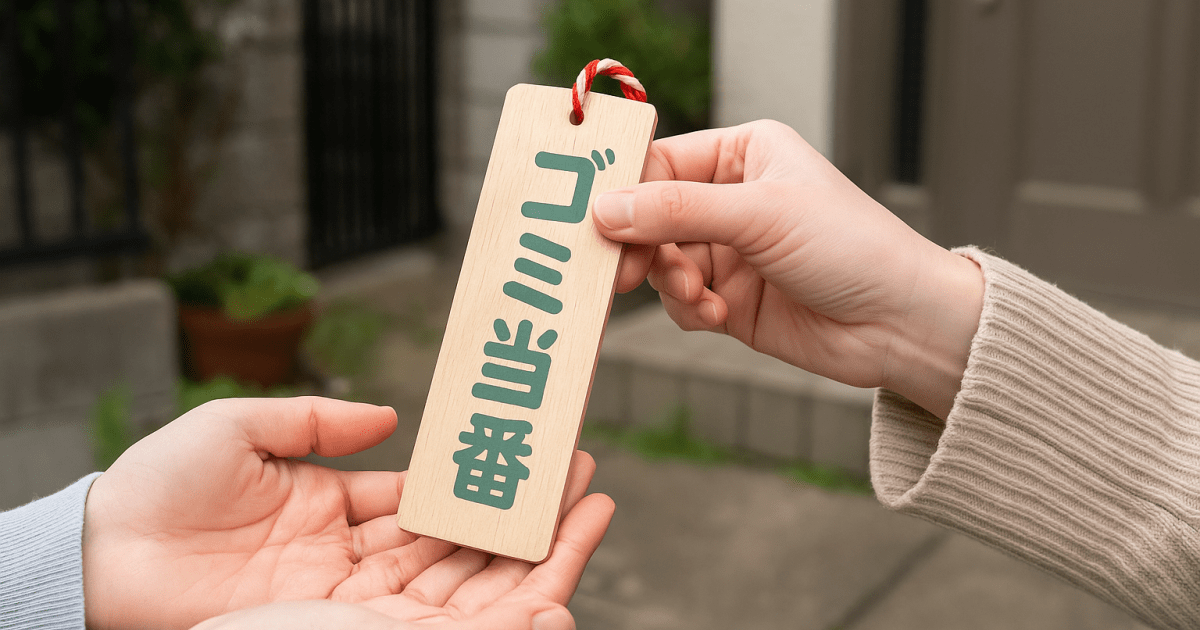

ご近所づきあいの中でも、意外と気をつかうのが「ゴミ当番札の受け渡し」。たった一枚の札ですが、渡すタイミングや伝え方ひとつで印象が大きく変わりますよね。相手が留守のときや、少し早めに渡したいときなど、「これってどうすればいいの?」と迷った経験がある方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ゴミ当番札の基本ルールや地域ごとの違いから、渡すベストタイミング・丁寧な伝え方・避けたいNG行動までをやさしく解説します。さらに、当番札を通じてご近所と円満に過ごすためのコツや、最近話題の「デジタル当番制度」もご紹介。

初めて当番を担当する方でも安心できるよう、分かりやすくまとめています。読み終えたころには、「もう迷わない!」と思えるはずです。あなたの地域で、気持ちよく続けられる方法を一緒に見つけていきましょう。

まず押さえたい!ゴミ当番札の基本ルール

ゴミ当番札とは?役割と意味

ゴミ当番札とは、地域や町内会で「ごみ置き場の管理」や「清掃当番の順番」を明確に示すための札のことです。多くの地域では、家ごとに順番が決まっており、札を持っている家庭が一定期間のあいだ、ごみ置き場の清掃や整理などを担当します。いわば、地域全体の“きれい”を保つためのバトンのような存在です。

札があることで「今はどの家が当番なのか」がひと目でわかり、トラブルや勘違いを防ぐことができます。もし札がないと、「誰が担当かわからない」「掃除されていない」といった問題が起きやすくなります。地域の協力で成り立っているからこそ、ゴミ当番札は思った以上に重要な役割を果たしているのです。

地域によってルールが異なる理由

当番札の運用ルールは、実は地域によってかなり違います。たとえば、週ごとに交代する地域もあれば、月単位で担当するところ、さらには「燃えるごみの日だけ担当」など、ごみの収集日ごとに分けているところもあります。地域の世帯数や住宅の密集度によってもルールが変わるため、最初に自分のエリアの決まりをしっかり確認することが大切です。

もし引っ越してきたばかりでルールが分からない場合は、近所の方や自治会長、掲示板などを確認してみましょう。些細なことでも早めに聞いておくと、後々の誤解やトラブルを防げます。

「清掃当番」「ゴミ出し当番」など呼び方の違い

地域によっては「清掃当番」「ゴミ出し当番」「環境当番」など、さまざまな呼び方があります。名前は違っても、目的はどれも共通しており、「地域の環境をきれいに保つこと」。重要なのは、どんな作業を担当するのかを理解しておくことです。

たとえば、ある地域では「掃除当番=ごみ置き場の掃き掃除とネットの管理」、別の地域では「ゴミ出し当番=回収日のネットをかける・外す」など、細かな違いがあります。呼び方に惑わされず、“自分の地域での役割”をしっかり把握するようにしましょう。

「うちの地域だけ違う?」と思ったら確認すべきこと

「うちの地域、他と違う気がする…」と思ったら、その感覚は大切です。地域ごとにルールが少しずつ異なるため、遠慮せず確認しておきましょう。確認先としては、自治会の回覧板や掲示板、あるいはご近所のベテラン世帯の方が頼りになります。曖昧なまま進めてしまうと、「引き継ぎが早すぎた」「掃除の範囲が違った」など、小さなすれ違いが生まれやすくなります。

地域のルールをきちんと理解しておくことは、円滑なご近所づきあいの第一歩です。

ゴミ当番札を渡すベストタイミングとは?

一般的な引き継ぎタイミング

多くの地域では「当番期間の最終日」または「翌日の朝」に次の家へ札を渡すのが一般的です。特に週単位の交代制では、週末に渡すか、週明けの朝に渡すかが目安となります。迷ったときは、前回どのタイミングで渡していたかを思い出したり、前任者に軽く確認したりすると安心です。

地域によっては「当番の終了をもって自動的に次の人へ渡す」仕組みになっているところもありますが、いずれにしても一言添えて渡すことがマナー。小さな気づかいが、スムーズな引き継ぎにつながります。

金曜日に札を回すのはアリ?ナシ?

「週末のうちに早めに渡しておこうかな」と思う方も多いですが、これは地域のルールや相手の感覚によって賛否が分かれます。金曜日に渡しておくと相手が週明けの準備をしやすい一方で、「まだ当番期間が終わっていないのに」と感じる方もいます。そんなときは、「週明けからお願いしたいので金曜のうちにお渡ししますね」とメモを添えるだけで誤解を防げます。

ちょっとした気づかいが、良好な関係を保つ秘訣です。

月末まで持つ理由とその背景

「月単位の当番制」の地域では、月末まで札を持っておくのが基本です。月ごとに区切ることで、当番の順番や期間が分かりやすく、スケジュール管理もしやすくなります。また、「月末=きりがいい」という心理的な区切りもあり、混乱を避けやすいのが特徴です。

ただし、月の最終日が休日や祝日の場合は、少し前倒しして渡すこともあります。その際も、「今月分を終えたのでお渡ししますね」と一言添えるだけで印象がぐっと良くなります。

20日前後に渡すケースの注意点

ごみの量が増えやすい時期や祝日が多い週など、状況に応じて早めに札を渡す地域もあります。たとえば年末や連休前などは、通常よりも少し早く回すことでスムーズな引き継ぎができます。

ただし、早めに渡すときほど「事前に一声かける」ことが大切です。相手がまだ心の準備をしていないこともあるので、「少し早いですが、来週分の当番をお願いしますね」とやわらかく伝えるのが理想です。

トラブルを避ける「渡す前の声かけ例」

相手に伝えるときは、できるだけやさしい言い方を心がけましょう。たとえば:

- 「今週で当番が終わりますので、次回お願いしますね」

- 「明日の回収分からお願いしてもいいですか?」

- 「少し早いですが、来週分の札をお持ちしました」

このように、丁寧な言葉で柔らかく伝えるだけで、印象がとても良くなります。また、インターホン越しに軽くお礼を添えると、ちょっとした会話からご近所づきあいも自然と深まります。

当番札を「早く渡す」か「最後まで持つ」か問題

意見が分かれる背景

ゴミ当番札をいつ渡すか――これは地域によって、そして人によっても意見が分かれやすいテーマです。「早めに渡しておく派」と「最後まで責任を持つ派」、どちらもそれぞれに理由があります。

早く渡す派は「相手に余裕を持って準備してもらえる」「忘れずに済む」というメリットを感じています。一方、最後まで持つ派は「当番期間が終わるまでは自分の責任」「途中で渡すと混乱しそう」という安心感を重視します。どちらが正しいというよりも、地域の習慣やお互いの気づかいが大切なのです。

たとえば、前任者がどうしていたかを参考にするのも一つの方法です。過去の流れに沿えば、自然にトラブルを避けられることが多いですよ。

早めに渡すメリットと注意点

「週末に余裕があるうちに渡しておこう」と思う方も多いでしょう。確かに、早めに渡すと次の担当者が心構えをしやすく、掃除やごみ出しの準備を前もってできるというメリットがあります。特に共働き世帯や忙しい家庭にとっては、早めの連絡がありがたいことも。

ただし注意したいのは、「相手がまだ引き継ぎの準備をしていない場合」。急に渡されると混乱することがあります。そんなときは、「少し早いですが来週分の当番札をお持ちしました」など、やわらかい言葉で前置きすることが大切です。言い方ひとつで印象がまったく違います。

また、早く渡すときにはメモを添えるのもおすすめです。たとえば「○月○日までの分を担当しました。次回よろしくお願いします。」と書いておくと、誤解を防げて親切です。

最後まで持つ場合の意義と責任

「自分の期間が終わるまできちんと責任を持ちたい」という気持ちはとても立派です。最後の日まで当番を務める姿勢は、地域の信頼を築くうえでも大切なこと。途中で気を抜かずに最後まで丁寧に対応することで、周りから「きちんとしている人」という印象を持たれます。

ただし、引き継ぎが遅れないように注意も必要です。最終日が終わったら、なるべく早めに次の方へ札を渡しましょう。ちょっとした遅れが「当番が終わったのにまだ札が来ない…」という不安につながることもあります。

実際の口コミ・経験談

SNSや地域掲示板などでは、「早めに渡して助かった」「いきなり来て驚いた」「最後まで持ってくれて安心だった」など、さまざまな声が寄せられています。どんな意見にも共通しているのは、事前のコミュニケーションが大切ということ。たった一言でも「来週お願いしますね」と伝えるだけで、トラブルの多くは防げます。

最終的には、地域の雰囲気や相手の生活リズムに合わせるのがベスト。無理をせず、相手に配慮したタイミングを選ぶようにしましょう。

渡し方のマナーと避けたいNG行動

インターホンでの伝え方と時間帯マナー

当番札を渡すときは、まず時間帯に気をつけましょう。朝早すぎたり夜遅かったりすると、相手の生活を邪魔してしまうことがあります。目安としては、午前10時〜夕方5時頃が無難です。

インターホンを押したら、笑顔で「今週の当番札をお持ちしました」と一言伝えるだけで十分。長々と説明する必要はありません。丁寧で簡潔に伝えることが、気持ちのよい対応につながります。

もし相手が忙しそうな場合は、「お時間あるときにご確認くださいね」と一言添えると印象が柔らかくなります。

不在時にポストや玄関に置くのはOK?

「伺ったけれど留守だった」という場合、どうすればよいか迷いますよね。不在が続くようなら、メモを添えてポストに入れるのが一番安心です。「不在でしたので、こちらに入れさせていただきました」と一言添えるだけで、誠実な印象になります。

ただし、玄関前にそのまま置くのは避けましょう。風で飛ばされたり、見失ったりする可能性もあります。特にマンションや集合住宅では、他の住民に誤って持っていかれるケースもあるため注意が必要です。

書き置きやメモを添えるひと工夫

ほんのひとことのメッセージでも、印象が大きく変わります。「いつもありがとうございます」「次もよろしくお願いします」など、温かい言葉を添えると、気持ちの良いやり取りになります。

もし手書きのメモを添えるのが難しい場合は、付箋やメッセージカードを使ってもOK。特に女性同士だと、こうした小さな気づかいが信頼関係を深めるきっかけになります。

やってはいけないNG例5選

- 早朝や夜遅くに訪問する

- 無言でポストに入れる

- 札を玄関先に放置する

- 渡すときに不満や文句を言う

- 「次の人が取りに来るでしょ」と放置する

これらはどれも誤解やトラブルを招く原因になりがちです。ほんの少しの気づかいで防げることばかりなので、気をつけたいですね。

もし相手が受け取りを渋ったらどうする?

まれに、「今は忙しいから」「後で受け取る」といったケースもあります。そんなときは、無理に押し付けず、いったん引くのが正解です。「それでは、またお時間のあるときに伺いますね」と穏やかに伝えるだけで十分。感情的なやり取りは避け、相手の都合を尊重する姿勢を大切にしましょう。

こうした柔らかい対応が、ご近所との信頼関係を長く保つ秘訣になります。

ご近所と円満に過ごすためのコミュニケーション術

思いやりがスムーズな関係をつくる

ゴミ当番札の受け渡しは、単なる「事務的な作業」ではなく、地域の人と人とをつなぐ小さなコミュニケーションの機会でもあります。たとえ短い会話でも、笑顔で「お疲れさまでした」「いつもありがとうございます」と声をかけ合うだけで、雰囲気がぐっと柔らかくなります。

思いやりのある言葉や態度は、相手の心に残るものです。「この人と関わるのは気持ちがいいな」と思ってもらえれば、それだけで地域全体が穏やかで協力的な空気に包まれます。無理に深く関わる必要はありませんが、“ちょっとした気づかい”が信頼の第一歩になります。

相手の立場や生活リズムを想像する

ご近所と円満に過ごすためには、「相手の生活スタイルを想像すること」がとても大切です。共働きの家庭や小さな子どもがいる家、高齢の方が暮らす世帯など、それぞれの事情があります。「今は忙しい時間帯かも」「夜は避けようかな」と少し考えるだけで、相手への負担を減らせます。

また、どうしても渡すタイミングが難しい場合は、メモやLINEなどで一言伝えるのもおすすめです。直接会えなくても、気づかいの気持ちはしっかり伝わります。

地域の慣習を尊重する姿勢を持つ

地域ごとに「うちのやり方」があるのは自然なことです。たとえ自分の考えと少し違っても、まずはその土地の流れを尊重する姿勢を見せましょう。「私はこう思うけれど、地域ではこの方法なんですね」と柔らかく受け入れるだけで、相手も安心します。

無理に変えようとせず、まずは慣れることから始めるのがポイントです。慣れてくると、自然とその地域のペースや雰囲気に馴染めていきます。

「うちだけ浮いてるかも…」と感じたときの考え方

新しい地域や慣れないルールに戸惑うこともありますよね。「うちだけやり方が違うかも」「ちゃんとできてるかな」と不安になるのは、誰にでもあることです。でも、そんなときこそ焦らず、少しずつ慣れていけば大丈夫。

完璧を目指す必要はありません。大切なのは、最低限のマナーを守り、誠実に対応すること。それだけで十分に「感じのいいご近所さん」と思ってもらえます。

当番を通じて信頼関係を築く3つのポイント

- 丁寧に対応する — 小さなやり取りでも、相手を思いやる言葉を添えましょう。

- 小さな挨拶を忘れない — 「おはようございます」「ありがとうございます」だけでも好印象です。

- 感謝を言葉にする — 「引き継ぎありがとうございます」「助かりました」と一言伝えるだけで信頼が深まります。

これらを心がけることで、地域の空気がより穏やかで心地よいものになります。無理せず自然体で関わることが、長く続けられる秘訣です。

より使いやすいゴミ当番制度を考える

現行システムの課題と見直しの必要性

長年続いてきたゴミ当番制度ですが、時代の変化とともに「少し不便だな」と感じる声も増えています。たとえば札の紛失や渡し忘れ、ルールが曖昧なまま続いているなど、小さなトラブルが積み重なりやすいのです。

こうした課題を放置すると、せっかくの制度が負担に感じられてしまいます。だからこそ、「今の方法が本当に地域に合っているか?」を見直すタイミングが大切です。改善は大がかりでなくても大丈夫。ちょっとした工夫から始めるだけで、ずっと使いやすくなります。

年間スケジュール方式への移行メリット

当番の順番を年間スケジュールにまとめておくと、渡し忘れを防ぐだけでなく、各家庭の予定も立てやすくなります。「次はいつだっけ?」と慌てることもなくなり、心理的な負担も軽減されます。

また、掲示板やLINEグループなどで共有しておくと、誰が担当かすぐに確認できて便利です。とくに共働き家庭や転入者が多い地域では、この方法がとても効果的です。

札を使わない新しい仕組み(LINE・掲示板・アプリなど)

最近では、紙の札を使わず、LINEグループや地域アプリで当番を共有するケースも増えています。スマホひとつで確認でき、紛失の心配もありません。高齢者の方でも、操作がシンプルな仕組みであれば問題なく使えるよう工夫されています。

紙の札が悪いわけではありませんが、時代に合わせて“より便利でトラブルの少ない方法”を取り入れることが、ストレスを減らすポイントです。

自治体で導入が進む「当番表のデジタル化」事例

一部の自治体では、すでに「デジタル当番表」や「ごみ出し通知アプリ」の導入が始まっています。スマホに通知が届く仕組みなら、うっかり忘れも防げて安心。高齢者にも見やすいデザインを採用するなど、配慮のある取り組みが進んでいます。

紙の札と併用して「どちらでも確認できる」ようにしている地域もあり、デジタル化は徐々に広がりつつあります。

提案前に準備しておく資料や話し方のコツ

新しい仕組みを導入したいときは、まずは情報を整理して提案するとスムーズです。「他の地域ではこういうやり方でうまくいっている」「費用はこれくらい」「手間が減る」といった具体的なデータを用意すると、説得力が高まります。

また、提案時の話し方も大切です。「今の方法が悪い」と否定するより、「もっと楽になる方法を一緒に考えませんか?」と前向きに伝えることで、周囲の賛同を得やすくなります。

うちの地域はどう?ゴミ当番札の違いと運用スタイルまとめ

運用タイプの違い(順番制・申告制など)

一口に「ゴミ当番札」といっても、その運用方法は地域によって驚くほど多様です。もっとも一般的なのは、家ごとに順番で札を回す「順番制」。特に戸建ての多い地域では、この方式がスムーズでわかりやすいですね。

一方、最近では「申告制」を取り入れる地域もあります。これは「この週は忙しいので来月にお願いします」といったように、各家庭が希望の時期を伝えて順番を調整する方法です。柔軟性があり、共働き世帯やシフト制勤務の家庭でも無理なく参加できます。

さらに、班ごとに担当を分けているケースや、集合住宅では管理組合が一括で管理しているところもあります。自分の地域がどの方式を採用しているのかを知っておくと、スムーズに動けて安心です。

トラブルが起きやすいケース

ゴミ当番札をめぐるトラブルは、実は小さな「勘違い」から生まれることがほとんどです。たとえば、

- 渡す時期の思い違い

- 札の置き忘れや紛失

- 「まだ当番じゃない」と思い込んでの引き継ぎ遅れ

こうした些細なことでも、地域全体に不便が広がる原因になります。特に新しく引っ越してきた人や、世帯交代があった家庭では情報が行き届かないこともあります。そんなときは、遠慮せずに確認することが一番の予防策です。

「すみません、当番の順番をもう一度教えていただけますか?」と聞くだけでも、誠実な印象を与えられます。

札が止まる・回らない原因

ゴミ当番札が止まってしまうのには、いくつかの理由があります。体調不良や長期不在、単純な渡し忘れなど、悪気がないケースがほとんどです。それでも札が止まると「誰が当番かわからない」と混乱が生じやすくなります。

そんなときこそ、責めるよりも連絡を取り合う姿勢が大切です。「お体大丈夫ですか?」「次に回すタイミングを一緒に確認しましょうか」といったやさしい声かけで、雰囲気を悪くせずに解決できます。

地域によっては、当番表を掲示板に貼り出したり、LINEグループで共有したりして、札が止まりにくい仕組みを取り入れているところもあります。

「当番制が形だけになっている」地域の共通点

長年続く当番制度の中には、形だけ残って実際にはあまり機能していない地域もあります。たとえば、

- 当番内容が曖昧なまま

- 誰も注意せず流れ作業のようになっている

- 「やってもやらなくても同じ」という空気がある

このような場合、当番札が形骸化してしまい、「誰のための制度なのか」が見えにくくなります。そうなると、せっかくの地域の協力体制が弱まってしまうことも。定期的に話し合いを設けて、ルールを見直すことが大切です。

改善が成功した実例紹介

たとえば、ある地域では「札を回す方式」から「年間当番表方式」に変更したところ、渡し忘れや混乱が大幅に減ったそうです。別の地域では、紙の札をやめてLINEグループで「次の当番さんへ」とメッセージを送るスタイルにしたことで、よりスムーズな運用が実現しました。

こうした取り組みは、最初は少し面倒に感じても、慣れてしまえばずっと楽になります。「続けやすい仕組み」を選ぶことが、地域全体の負担を減らすカギです。

よくある質問Q&A

Q1. 渡す相手が留守の場合はどうすればいい?

→ メモを添えてポストに入れるか、後日改めて伺いましょう。LINEや電話で一言伝えておくと親切です。

Q2. 札をなくしたときの対応は?

→ まずは自治会長や班長に報告し、再発行や代替札の有無を確認しましょう。自分で勝手に作り直すのは避けたほうが安心です。

Q3. 当番を断りたいときの伝え方は?

→ 体調不良や家庭の事情などがある場合は、早めに相談を。多くの地域では代行や交換が可能です。「無理なときは早めに伝える」ことが信頼につながります。

Q4. 代行や代理を頼むときのマナーは?

→ 「今週お願いできますか?」「助かります、終わったらお礼をお渡ししますね」など、感謝をきちんと伝えることがポイントです。頼む側も頼まれる側も気持ちよく関われるようにしましょう。

まとめ|地域に合った方法で「気持ちよく」続けよう

ゴミ当番札は、単にごみ置き場を管理するための道具ではなく、地域の絆をつなぐコミュニケーションツールでもあります。渡すタイミングや方法に多少の違いがあっても、思いやりと誠実さがあればトラブルは防げます。

大切なのは、ルールにしばられすぎず「お互いに気持ちよく続けられる形」を見つけること。地域の特性や世帯の事情に合わせて、少しずつ改良していけばOKです。

当番札のやり取りを通して、信頼と安心のあるご近所づきあいを育てていきましょう。