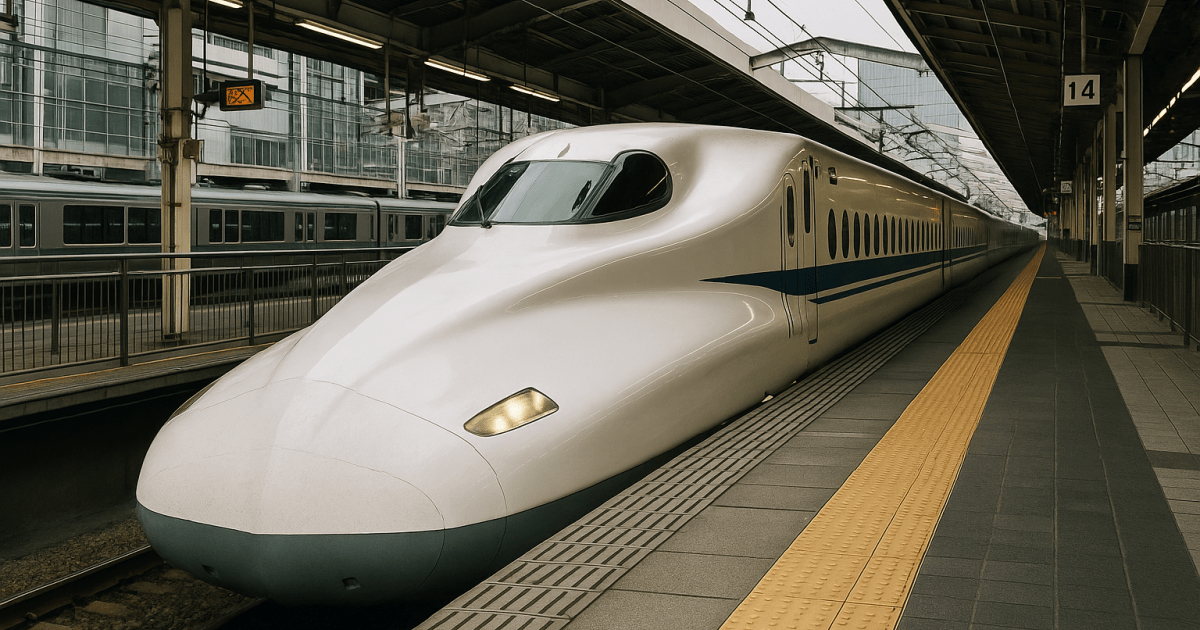

新幹線に乗るとき、「なぜか14号車は空いている」と感じたことはありませんか?

実はそれには、車両の位置や構造に隠れた理由があるんです。14号車は多くの編成で改札やトイレ、売店から少し離れた“静かなゾーン”。そのため人の出入りが少なく、自然と落ち着いた雰囲気が生まれています。

この記事では、14号車が空いて見える理由や快適に過ごすための座席選びのコツを、初心者でもわかりやすく丁寧に解説。特に女性のひとり旅や出張など、「安心して静かに過ごしたい」方にぴったりの情報をまとめました。

混雑を避けてゆったり移動したい人も、景色を楽しみながら旅をしたい人も、この記事を読めば自分に合った座席がきっと見つかります。次の新幹線の旅は、ちょっとだけ“座席選び”にこだわってみませんか?🚄🌸

14号車はどこにある?静かに過ごせる理由を知ろう

14号車の場所と特徴|なぜ“後方車両”は空いているの?

多くの新幹線では、14号車は車両の後方寄りにあります。東京駅や新大阪駅などの主要駅では、改札口から遠い位置になることも多く、それが「乗る人が少ない=空いて見える」理由のひとつです。車両編成の中央から少し後ろにあるため、乗り降りのスピードを重視する利用者からはやや敬遠されがちです。

とはいえ、後方寄り=不便というわけではありません。ホームの人混みから少し離れるので、乗車・降車の動線がゆったりしていたり、階段やエレベーター付近の混雑を避けられるメリットも。人の流れに巻き込まれにくい分、スーツケースを持っていても焦らず乗り降りできます。

>ちょこっとメモ:

- 大きな駅ほど改札〜先頭寄りが混みやすく、14号車側は落ち着きがち。

- 乗り換え時間に余裕がある日や、ゆっくり移動したい旅のときに相性◎。

車種によって快適さが違う?N700SとN700Aの比較ポイント

東海道・山陽新幹線で主に使われるN700系シリーズでは、編成によって設備や配置が微妙に異なります。たとえばN700Sでは14号車が普通車指定席で、N700Aでも基本は同様です。N700Sは静粛性が高く、座席や足元空間が体感的にゆったり感じられる設計が魅力。細かな振動や風切り音が抑えられているため、車内での会話や作業、睡眠のしやすさに直結します。

また、全席コンセントや無料Wi-Fiなど、現行編成らしい便利さもポイント。「静かさ」「使い勝手」「安心感」のバランスがよく、14号車を選ぶ満足度を後押ししてくれます。

列車タイプ別に見る!14号車の有無と位置の違い

「のぞみ」は基本16両編成、「ひかり」「こだま」は8〜16両と列車タイプによって異なります。14号車は「のぞみ」や一部の「ひかり」で後方寄りに配され、こだまでは編成次第で14号車自体が存在しないことも。乗車前に列車タイプを確認しておくと、14号車の有無や位置がイメージしやすくなります。

初心者さんは、予約アプリの座席表画面で車両番号の並びをざっくり確認してみてください。「思ったより後ろだな」と感じたら、降車駅での動線(階段・エスカレーターの位置)もあわせてチェックすると安心です。

なぜ14号車は静か?快適さを生む構造の秘密

14号車はグリーン車や多目的室などの静かなゾーンに隣接していることが多く、人の移動や話し声が比較的少なめ。また、車両の中央〜後方にあることでデッキの開閉音や振動の影響が穏やかになりやすいのも特徴です。結果として、同じ普通車の中でも「落ち着いた雰囲気」を感じやすい車両といえます。

さらに、車内放送の音量や反響の受け方も席位置で印象が変わります。窓側・中央寄り・デッキ寄りで微妙に体感が違うので、静けさ優先なら後方の窓側席を選ぶのがおすすめです。

初めてでも迷わない席選びのヒント

- 静音重視:14号車の後方×窓側(E列)

- 作業重視:中央〜やや後方×通路側(D列)

- 荷物が多い:通路側(乗り降り・棚の出し入れがラク)

どうして14号車は空いているの?その意外な理由

改札から遠い=空いている?ホーム構造が生む差

東京駅や新大阪駅などの主要駅では、改札口から近い車両(1〜7号車など)が人気です。14号車はその逆側にあることが多く、「早く降りたい」「乗り換えを最短で」という出張利用者からは選ばれにくいポジション。結果として、同じ便でも14号車は人の密度が穏やかに見えます。

ただし、降車後にすぐトイレへ行きたい、売店でドリンクを買ってから乗り換えたい…というときは、14号車側のホームが比較的空いていて動きやすいこともあります。人混みが苦手な方や、子ども連れ・大きな荷物のある方には、むしろ移動がスムーズに感じられるはず。

トイレや売店の位置がカギ!静かさの裏側

14号車付近にはトイレや売店がない場合もあり、「設備までの距離が少し長い」=目的の人が集まりにくいという構図ができます。その分、デッキの行き来や立ち止まりが少なく、通路が静かになりやすいのがメリット。必要な飲み物や軽食はホームで先に買っておく、トイレは乗車前に済ませておく—この2つを意識するだけで、快適度がぐっと上がります。

ビジネス客が少ないから静か?14号車が“穴場”な理由

ビジネス利用では、改札から近い車両やグリーン車に人気が集中します。14号車はそのどちらからも外れるため、ビジネス層の乗車率が相対的に低いのが特徴。観光や私用の移動、あるいは「静かに過ごしたい」という目的の方にとっては、穴場になりやすい車両です。

のぞみ・ひかり・こだま|乗車傾向と14号車の違い

「のぞみ」はビジネス客中心、「ひかり」「こだま」は観光や家族旅行が多め。14号車はその中でも中間的で落ち着いた利用層が集まりやすく、極端に混まない傾向があります。連休や繁忙期でも、他車両よりわずかにゆとりが感じられることもしばしば。

いつ乗ると空いている?曜日・時間帯別の傾向まとめ

平日午前や金曜夜は出張利用が増えますが、14号車は相対的にギュッと詰まらないことが多め。反対に休日の昼間は観光で全体が賑わいますが、14号車は静けさが保たれやすいのが嬉しいポイントです。

こんな日・こんな人に向いています

- お仕事の資料をまとめたい日:車内で集中しやすい

- 長距離の移動:仮眠がとりやすい

- 人混みが苦手:乗降時も比較的落ち着いて移動できる

よくある疑問Q&A(初心者さん向け)

Q. 14号車だと売店が遠くて不便?

A. 乗車前にホームで買っておけばOK。のどが乾きやすい方は、小さめのペットボトルを2本にしておくと扱いやすいです。

Q. 到着後の乗り換えは時間がかかる?

A. 駅構内の移動はやや長くなることも。乗り換え時間に5分程度の余裕があれば安心です。スーツケースがある日は特に、焦らず歩けるのがメリットになります。

Q. 混雑期でも静かさは期待できる?

A. 車内全体が混む日はありますが、14号車は相対的に落ち着きやすいので、同条件なら快適度を確保しやすい選択です。

静かで快適♡14号車が“居心地がいい”と言われるワケ

静けさ重視の方必見!集中できる環境とは?

14号車は車両の中でも人の流れが少ない位置にあります。乗降ドアやトイレが近くにないため、通路の往来が控えめで静かなのが魅力です。そのため、読書やPC作業、仮眠などに集中しやすく、まるでカフェの隅の席に座っているような落ち着きを感じられます。

さらに、前後の車両がグリーン車や静かな指定席であることも多く、全体的に落ち着いた空気感が漂います。乗車中に電話の声や大きな会話が聞こえにくいため、「移動時間をゆったり過ごしたい」という人にはぴったりです。

>ワンポイント:

- 長距離移動中に仮眠をとりたいときは、14号車の後方E列が特におすすめ。

- パソコンでの作業はD列の通路側が便利で、立ち上がりもしやすいです。

隣が空いている確率高め!パーソナル空間が魅力

14号車は他車両に比べて混雑が少なく、隣席が空いている確率が高いことも特徴の一つです。特に平日の昼間や午後便では、隣に人が座らないまま目的地まで行けるケースも珍しくありません。これにより、肘掛けを自由に使えたり、荷物を少し広げて置けたりと、気兼ねなく過ごせます。

女性のひとり旅や出張時にも、「隣がいないだけで安心感が違う」という声が多く、プライベート空間を確保できるのが嬉しいポイントです。

ほかの車両と何が違う?14号車だけの心地よさ

10号車前後などはトイレや多目的室に近く、人の出入りが多くなりがちです。その点、14号車は設備から程よく離れているため、ドアの開閉音や通路の足音が少なく、会話の声も響きにくい構造。座席の位置取り次第では、まるで個室のような静けさを感じることもあります。

また、N700Sでは照明がより柔らかく設計されているため、14号車では光の反射が穏やかで目が疲れにくいという声も。静けさだけでなく、照明や温度のバランスまで含めて快適さが整っているのが、14号車の大きな魅力です。

どんな人におすすめ?14号車がぴったりな利用シーン

・静かに過ごしたい一人旅や出張の人

・長距離移動で仮眠を取りたい人

・車内で作業や読書をしたい人

・混雑を避けたい女性利用者

このようなニーズを持つ人にとって、14号車はまさに理想的な選択です。人との距離を保ちつつも快適に過ごせるため、「ちょうどいい静けさ」を求める人には特におすすめです。

実際に利用した人の口コミ・リアルな声

SNSや旅行サイトでは、「思ったより空いていて快適」「隣が空いていたからゆっくり眠れた」「静かでパソコン作業に集中できた」といったポジティブな口コミが多く見られます。中には「売店が遠かった」「降車口まで少し歩いた」などの意見もありますが、総じて“静けさと落ち着きを重視する人に高評価”の車両といえるでしょう。

こんな人は要注意!14号車が不向きなシーンとは?

乗り換えが多い人にはやや不便な位置

14号車は編成の後方にあるため、到着駅によっては改札や乗り換え口までの距離が長い場合があります。特に東京駅・新大阪駅・博多駅などの大規模ターミナルでは、ホームをかなり歩くことになるため、短時間での乗り換えを予定している人には少し不便かもしれません。

ただし、時間に余裕を持てる旅や観光であれば、14号車側のホームは人の流れが穏やかで、混雑を避けて降りられるというメリットも。焦らず行動したい人にはむしろ快適に感じられるでしょう。

売店・車内販売が利用しにくい場合も

車内販売のワゴンは多くの場合、先頭車両(1号車)側からスタートします。そのため、14号車に到達する頃には人気の駅弁やスイーツが売り切れていることも少なくありません。お目当ての商品がある場合は、乗車前にホームで購入しておくのが賢明です。

また、売店が近くにないぶん、自分のペースで過ごしやすいという利点もあります。必要なものを事前にそろえておけば、車内では読書や休憩に集中できます。

子連れ・グループ旅行には別の車両がおすすめ

14号車は静かに過ごしたい利用者が多いため、子ども連れやグループ旅行には少し不向きです。会話や移動が多くなる場合は、設備が近くて便利な11〜13号車あたりの方が気兼ねなく過ごせます。

家族旅行でお菓子や飲み物を広げたり、トイレに立ったりすることが多いときは、近くに多目的室や洗面所のある車両を選ぶとストレスが少なくて済みます。

混雑時は通路側が気になることも

14号車は普段は空いていますが、繁忙期や連休中は全席が埋まることもあります。その際、通路側だと他の乗客が通るたびに足音やカバンの接触音が気になることも。静けさを最優先したいなら、窓側E列やA列を選ぶのがベターです。

>静かに過ごしたい方へのアドバイス:

- 座席予約の際は「デッキから離れた窓側」を指定

- イヤホンやブランケットを持参するとより快適

このように、14号車にもメリットと注意点があります。自分の目的や過ごし方に合わせて選べば、快適さを最大限に引き出せるはずです。

予約前にチェック!14号車で快適に過ごすためのコツ

いつが狙い目?シーズン・時間帯別の混雑傾向

新幹線の混雑状況は、時期や時間帯によって大きく変わります。お盆・年末年始・ゴールデンウィークといった大型連休はどの車両も満席になりやすいですが、14号車は他の車両に比べてやや余裕がある傾向があります。特に午前の中間便や平日昼過ぎなどは、落ち着いた雰囲気のまま移動できることが多いです。

一方で、平日の朝夕は出張客や通勤利用が増えるため、全体的に混雑しがち。もし静かに過ごしたいなら、昼〜午後早めの便を選ぶのが狙い目です。座席指定を早めにしておくことで、自分の希望に近い席を確保しやすくなります。

>ポイント:

- 旅行シーズンや週末は混雑しやすい

- 平日昼間は比較的ゆったり

- 午後便は観光・ビジネスの中間層が多く、落ち着いた空気感

座席選びで快適さが変わる!A〜E列の特徴とおすすめポイント

同じ車両でも、座席位置によって快適さがかなり変わります。たとえばA列(山側)は静かで景色が落ち着いて見える一方、E列(海側)は富士山や海の眺望を楽しみやすい人気席です。

- A列(山側・窓際):静かで人の出入りが少なく、仮眠にも最適。

- B・C列(中央):グループや家族連れ向きで会話しやすい。

- D列(通路側):出入りがしやすく、ノートPC作業や身動きに便利。

- E列(海側・窓際):富士山などの絶景を楽しめる観光人気席。

旅行目的に合わせて選ぶことで、同じ14号車でも体験の質がぐっと変わります。たとえば、仕事で集中したい日にはD列、のんびり過ごしたい旅にはE列を選ぶのがぴったりです。

指定席・自由席・グリーン車の違いをやさしく解説

14号車は多くの編成で普通車指定席となっています。指定席は確実に座れる安心感があり、座席を事前に選べる点も魅力です。出張や長距離移動では、「静かに過ごしたい」という目的に合った場所を指定できる指定席が断然おすすめです。

自由席になるケースは少ないものの、一部の「ひかり」「こだま」では14号車が自由席として使われることも。その場合、停車駅が多い分ゆっくり移動できるメリットもあります。

グリーン車ほどの静けさや高級感はないものの、14号車はコストを抑えながら快適性を得られる絶妙なポジション。静かで落ち着いた普通席を探している人にはぴったりです。

窓側・通路側どっちが快適?用途別おすすめ席

座席の選び方は、旅の目的で大きく変わります。以下を目安に選ぶと失敗が少なくなります。

- 作業や読書中心なら通路側(D列):出入りがしやすく、パソコン作業にも便利。

- 景色を楽しみたいならE列(窓側):東京→新大阪方面なら富士山ビュー。

- 仮眠重視ならA列(山側):静かで揺れが少なく、睡眠に適した位置。

- 荷物を置きたい人は通路側:デッキに出やすく、スーツケースも取りやすい。

自分のスタイルに合った席を選ぶことで、車内時間の過ごし方がより充実します。

「EX予約」や「スマートEX」で座席を見ながら予約するコツ

オンライン予約サービスの「EX予約」や「スマートEX」を使うと、座席表を見ながらリアルタイムで空席を確認できます。特に14号車のような“静かで落ち着いた席”を狙うなら、デッキ寄りの窓側(E列)を早めに選ぶのがおすすめです。

また、EX予約では「隣席指定」機能を活用すれば、2人旅のときに隣同士の席を確実に確保できます。女性ひとり旅なら、前後に人が少ないゾーンを選ぶことで安心感がアップします。

>予約のポイント:

- 早めの予約で静かな席を確保

- 席の位置(前・中央・後ろ)を意識して選ぶ

- 空席の多い便を選ぶと隣が埋まりにくい

迷ったらココ!14号車おすすめ座席ランキング

静かに過ごしたい人におすすめの席

もっとも静かに過ごしたい人には、14号車のE列(窓側)後方席が断然おすすめです。デッキから離れているため人の出入りが少なく、車内アナウンスも控えめに聞こえます。車窓からの景色を眺めながら、穏やかな時間を過ごせる理想の席です。

また、N700Sでは照明や空調のバランスが取れており、特に後方席は光がやわらかく、リラックスしやすい空間が広がります。仮眠やリラックスタイムにぴったりです。

作業・読書に集中したい人の最適ポジション

ノートPCを使う人や書類を整理したい人には、14号車D列通路側の中間席(10〜12番付近)がベスト。テーブルを出しやすく、出入りもスムーズです。Wi-Fiの電波も安定しやすい位置にあるため、オンライン会議やメールチェックにも最適です。

出張時や勉強中でも集中できる環境を求めるなら、中央寄りの通路側席を選ぶのがコツ。揺れも少なく、落ち着いて過ごせます。

コンセント付きで便利な席

N700S・N700Aでは全席にコンセントが完備されていますが、特に窓側席は配線が安定して使いやすい位置にあります。スマホやPCの充電をしながら作業したい方は、E列を選ぶと安心です。

また、窓側なら充電コードが通路に出にくく、他の乗客の邪魔にならないのもポイント。細やかな気遣いができる席選びは、快適さにもつながります。

景色を楽しみたいならE列席がぴったり

東京→新大阪方面ではE列側から富士山が見えるため、旅行気分を満喫したい人に最適です。晴れた日は富士山や駿河湾の美しい景色を堪能でき、移動そのものが楽しみに変わります。

カメラ好きやSNS投稿が好きな人にもおすすめで、「車窓からの絶景」を狙うなら早めの座席指定がカギになります。

快適度で選ぶ!14号車のベストシート3選

- 14号車E列 13〜15番:静かで景色が良く、仮眠にも最適

- 14号車D列 10〜12番:作業・読書に集中でき、出入りもスムーズ

- 14号車A列 1〜3番:落ち着いた山側の席で静けさ重視派に人気

同じ14号車でも、座席の位置によって印象が大きく変わります。目的に合った席を選ぶことで、移動時間をより心地よく、充実したひとときにできます。

14号車が取れないときは?代わりに快適な車両を選ぶ方法

スムーズに乗り降りしたいなら11号車がおすすめ

もし14号車が満席だった場合、11号車は乗り降りのしやすさで人気があります。多くの駅で改札口や階段に近く、スムーズに乗車・下車できるのが魅力です。とくに出張や短時間の移動などで「時間をムダにしたくない」という方にはぴったり。通路側を選べば、荷物を持ったままでも立ち上がりやすく、降車準備もスムーズです。

また、11号車は比較的明るく、人の出入りが多いため、「少し活気のある雰囲気で過ごしたい」方にもおすすめです。静けさ重視の14号車とは異なり、にぎやかな印象ですが、駅到着時の移動がとてもスムーズという利点があります。

13号車・15号車との比較|快適さの違い

14号車が埋まっているとき、次に候補となるのが13号車と15号車です。それぞれの特徴を知っておくと、迷わず選べます。

- 13号車:トイレや洗面台が近く、小さな子ども連れや短時間利用に最適。出入りがしやすい位置なので、頻繁に立つ人にも便利です。

- 15号車:やや静かで、14号車同様に落ち着いた雰囲気。グリーン車の隣にあることが多く、周囲のマナーが良い傾向があります。

もし「14号車のような静けさを求めているけれど満席だった」という場合は、15号車の前方席を選ぶとほぼ同じ快適度が得られます。逆に、子ども連れや荷物が多い旅行なら、トイレに近い13号車後方が使いやすいでしょう。

Wi-Fiと電源はある?乗車前にチェックしたいポイント

N700S・N700A系の新幹線では、全座席にコンセントが備え付けられていますが、古い編成では一部座席にしか電源がない場合もあります。仕事や作業を予定している方は、「車種を指定して予約」すると安心です。

また、Wi-Fiはすべての列車で使えるわけではなく、通信速度に差が出ることも。トンネルが多い区間では接続が切れやすいので、オンライン会議などがある日は、事前に資料をダウンロードしておくのが安全です。

>チェックリスト:

- 充電が必要な人 → コンセント付き車両を選ぶ

- オンライン会議を予定 → トンネル区間を避けた時間帯を選択

- 通信安定重視 → N700S・N700A編成がおすすめ

静かに過ごしたい人が注意したい席選びのポイント

どの車両を選ぶ場合でも、ドア付近やトイレの前は人の出入りが多く、静かに過ごしたい方にはあまり向きません。また、通路側席は乗客の通行や足音が気になりやすい傾向があります。静音性を重視するなら、中央付近の窓側席(E列またはA列)を選ぶのがベストです。

座席を選ぶときに少し意識するだけで、同じ車両でも快適度は大きく変わります。「静けさ」「利便性」「景色」など、自分にとって何を優先したいかを考えて決めるのがポイントです。

14号車で快適に過ごす小ワザ集

リクライニングを上手に使うコツ

新幹線で快適に過ごすためには、リクライニングの使い方がポイントです。後ろの人に一言声をかけてから、少しだけ倒すのがマナー。深く倒さなくても腰の位置を調整するだけで、体の疲れ方が大きく変わります。長距離移動のときは、クッションやストールを腰の後ろに当てると、腰痛予防にもなります。

また、リクライニングを戻すときも、勢いよく戻さず静かに操作すると後ろの人への配慮になります。小さな気づかいが、より穏やかな車内時間を生み出します。

車内Wi-Fiのつなぎ方と注意点

接続は簡単で、「Shinkansen_Free_Wi-Fi」や「JR-WEST_FREE_Wi-Fi」を選び、メール認証を行うだけ。ログイン後は約30分ごとに再接続が必要な場合もあります。トンネル区間や山間部では通信が不安定になるため、動画の視聴や大容量ファイルの送信は事前に済ませておくと安心です。

Wi-Fiの速度は場所や混雑状況で変化しますが、14号車は人が少ないため比較的安定しやすい傾向があります。オンライン作業にも使えるレベルですが、念のためモバイル回線も確保しておくと安心です。

ブランケット・イヤホンなど快適グッズの活用法

長時間の移動では、ちょっとしたアイテムが快適さを左右します。おすすめは以下の3つです:

- ブランケット:冷房対策だけでなく、腰や膝に当てると疲労軽減にも。

- イヤホン:ノイズキャンセリング機能付きなら、静かな環境をより確実に。

- ネックピロー:首の負担を減らし、眠りをサポート。

14号車は落ち着いた雰囲気なので、こうしたアイテムを活用すれば、まるで自分専用の空間のようにリラックスして過ごせます。

長時間でも疲れにくい姿勢づくりのポイント

座っている時間が長いと血流が滞り、脚がむくんだり腰が痛くなったりすることがあります。1時間に1度は足を軽く動かす、姿勢を変えるなど、小さなストレッチを取り入れるのがおすすめです。背もたれと腰の間にクッションを入れると、姿勢が自然に整い、体の負担を減らせます。

女性にとっては、足元が冷えやすいのも気になるところ。厚手の靴下や膝掛けを用意すると、長時間でも快適に過ごせます。

女性ひとり旅や出張に14号車が人気な理由

静かで安心できる空間を確保しやすい

14号車は全体的に落ち着いた雰囲気で、一人で過ごす時間を大切にしたい女性にとって理想的な車両です。人の出入りが少なく、座席の間隔にもゆとりがあるため、周囲を気にせずゆっくりできます。車内の照明や温度も穏やかで、音や視線によるストレスが少ないのがポイント。

とくに女性のひとり旅や出張では、「安全に、そしてリラックスして移動したい」という気持ちが大切です。14号車は混雑が控えめで静音性が高いため、車内で休息したり、メイク直しをしたりと、自分のペースを保ちながら過ごせます。落ち着いた車内は、安心感と快適さを両立してくれます。

また、女性の一人利用が増えている背景からも、静かで清潔な環境が選ばれる傾向があります。14号車はそうしたニーズにぴったり合致しており、「他の人の目を気にせず過ごせる安心感」が人気の理由のひとつです。

隣席が空きやすく荷物スペースが取りやすい

女性の旅行や出張では、バッグやスーツケースなど荷物が多くなりがちですよね。14号車は他車両よりも空席率が高めなので、隣の席が空いている確率が高く、荷物を置けるスペースを確保しやすいのが魅力です。

上の荷物棚も比較的空いていることが多く、重い荷物を持ち上げるときも周囲の目を気にせずゆっくり作業できます。さらに、車内の混雑が少ない分、荷物の取り出しや移動がスムーズ。細かな気配りをしたい女性にとって、無理なく過ごせる環境です。

もし大きなスーツケースを持ち込む場合は、座席後方のスペースやデッキの荷物置き場を活用するのもおすすめ。静かな車両だからこそ、落ち着いて荷物の整理ができるのも14号車ならではのメリットです。

集中して作業・読書・休息できる環境

出張中にメールの返信をしたり、読書や資格勉強をしたりする際、周囲の音が気になると集中しづらいもの。14号車は人の出入りが少なく静音性に優れているため、集中して作業したい女性にも理想的です。パソコンを広げても周りを気にすることなく作業ができ、照明も穏やかで目が疲れにくいのが特徴。

また、仮眠をとるにも最適な環境。車両の揺れが比較的少なく、アナウンス音も響きにくいため、心地よく休めます。移動中でも「自分時間を取り戻せる空間」として、14号車を選ぶリピーターも多いのです。

女性目線で感じる14号車の魅力

・落ち着いた雰囲気で安心感がある

・人の出入りが少なく、静かに過ごせる

・隣席が空いていることが多く、距離を取りやすい

・化粧直しや休憩がしやすい

・荷物を置いても周りに迷惑をかけにくい

女性が一人で移動する際の「少し不安な気持ち」をやわらげてくれる車両が14号車です。華やかな旅行にも、仕事の移動にも、安心して過ごせる“自分の空間”がここにはあります。

新幹線の座席を上手に選ぶコツ

混雑しにくい時間帯を狙う

新幹線を快適に利用するには、時間帯選びがポイントです。平日昼間(10〜15時ごろ)はビジネス客が少なく、比較的空いています。反対に、朝の出発便や金曜夕方、休日の午前中は混雑が集中する傾向があります。14号車の静けさをしっかり感じたい方は、昼過ぎ〜夕方の中間便を選ぶのがおすすめです。

また、EX予約やスマートEXなどのアプリで「混雑予測」をチェックすると便利。余裕をもって予約すれば、隣席が空く確率も高まり、より快適な移動時間が確保できます。

設備マップを見ておくと安心

JR各社の公式サイトや予約アプリには、車両ごとの設備マップが掲載されています。トイレ・コンセント・ゴミ箱の位置を確認しておくことで、当日慌てずに済みます。とくに女性は、化粧直しや荷物の取り出しなどちょっとした動作をスムーズに行える位置を選ぶと安心です。

例えば「トイレに近い席」を選ぶと安心感がありますが、人の出入りが増える可能性もあるため、1〜2両離れた位置がバランスの取れた選択です。

予約アプリや座席表を活用する

「スマートEX」や「EX予約」などのアプリを使えば、座席表を見ながらリアルタイムで空席を確認できます。目的に合わせて前方・中央・後方を選ぶと、乗り降りのスムーズさや静かさを調整できます。

また、アプリ上では窓側や通路側を選べるほか、14号車のように空きやすいゾーンを狙うことも可能。“静けさ重視なら後方窓側”という鉄則を覚えておくと、どの路線でも快適な席を確保できます。

シーン別おすすめ座席まとめ

・仕事で集中したい人 → 14号車D列通路側(中央寄り)

・景色を楽しみたい人 → 14号車E列後方(富士山側)

・荷物が多い人 → 13号車通路側

・家族旅行・グループ旅行 → 11号車前方(設備が近く便利)

・グリーン車の静けさを体験したい人 → 15号車前方(高級感と落ち着き)

自分の目的や気分に合わせて席を選ぶことで、移動時間のストレスがぐっと減ります。14号車を中心に、状況や気分でベストな席を探してみてください。

プラスα:快適さを上げるちょっとした工夫

・出発前に飲み物と軽食を用意しておく

・ブランケットやストールを持参する

・イヤホンや読書用の小物を用意する

・隣の席が空いていたら、荷物を一時的に置くなどして空間を広く使う

これらの小さな工夫だけで、新幹線の時間がぐっとリラックスできるものになります。特に女性にとって、静かで落ち着いた空間は“移動中の癒し時間”にもなります。14号車の穏やかな雰囲気を味方につけて、心地よい旅を楽しみましょう。

まとめ|“空いている理由”を知って快適に座席を選ぼう

14号車が空いて見えるのは、改札や設備から少し離れた位置にあるため。人の流れが少なく、トイレや売店も近くにないことで、自然と静かな環境が生まれているのです。その結果、落ち着いて過ごしたい人にとっては理想的な車両になっています。

静かで安心できる空間を求める女性のひとり旅や出張利用にも人気で、読書や作業、仮眠など自分の時間を大切にできる場所として選ばれています。周囲の動きが少ない分、心に余裕を持って過ごせるのも魅力です。

もし14号車が満席でも、13号車や15号車など近隣の車両を選べば、似たような快適さが得られます。特に15号車はグリーン車に近く、落ち着いた雰囲気でおすすめです。

>まとめのポイント:

- 14号車は構造的に人の出入りが少なく静か

- 女性のひとり旅や出張に人気の安心空間

- 満席時は13号車・15号車も快適な代替候補

- 時間帯や席位置を工夫すれば、さらに快適に

静けさを味方につけて、自分らしい過ごし方を見つける——それが14号車の魅力です。次に新幹線に乗るときは、少し後方のこの車両で心地よい移動時間を楽しんでみてくださいね。